Minimalismus & Frugalismus leben in der kleinen Wohnung

Heizleistung beschleunigenPC-Ventilatoren unter dem Heizkörper montieren und Heizkosten sparen dank besserem Wärmeaustausch

An dieser Stelle geht es darum, einen Raum möglichst schnell warm zu bekommen, indem man die Luftumwälzung erhöht und indem so die warme Heizungsluft schneller verteilt werden kann. Man installiert hierzu einfach kleine PC-Lüfter unter den Heizkörper und verbessert so die Heizleistung. Wer kein Bastler ist, für den gibt es fertige Heizungsventilatoren zu kaufen. Ich habe zudem nachgemessen, inwiefern die Sache überhaupt relevant ist.

Wer in in einer eher kleinen Wohnung lebt, wird weniger Probleme damit haben, diese im Winter mittels den Heizkörpern warm zu bekommen als es dies bei großen (und hohen) Räumen der Fall ist. Gemächlich wird ja die kühle Raumluft innerhalb der Rippen der Heizkörper erwärmt und steigt automatisch nach oben bzw. verteilt sich im Raum. Dennoch wollte ich diesen Vorgang auch in meiner kleinen Wohnung beschleunigen: Ich installierte mir ein selbst gebautes Heizungsgebläse – ein aktiver Verstärker sozusagen – zum Heizkosten-Sparen, welches fast unsichtbar ist bzw. kaum auffällt. Die Heizleistung kann sich durch solch einen Heizungsventilator erhöhen:

Hier auf diesem Foto sieht man meine Konstruktion: Ich nahm herkömmliche Ventilatoren, die eigentlich dazu gedacht sind, innerhalb von PCs eben jene kühl zu halten. Sie sorgen für einen besseren Wärmeaustausch. Diese Lüfter gibt es ab ca. 3 € das Stück im Zubehörhandel.

An diese Mini-Ventilatoren klebte ich mittels einer Heizklebepistole kleine Magnete (sogenannte „Neodymmagnete„). Diese Winzlinge haben eine enorme Haftkraft und sorgen dafür, dass man die Gebläse mit einem „Klack“ einfach unten an den Heizkörper befestigen kann. Bei mir kommen drei dieser Ventilatoren zum Einsatz. Das reicht. Sie mussten jedoch noch mittels Kabeln verbunden werden. Hierzu gleich mehr. Weiterhin werden sie über ein Steckernetzteil mit Strom versorgt. Dies erkläre ich gleich auch noch etwas genauer.

Noch einmal der Hinweis: Aus den Kommentaren entnehme ich, dass so etwas, was ich hier gemacht hatte, bei einer Mietwohnung offenbar nicht ganz koscher zu sein scheint:

eine Änderung des Wärmekoefizienten des Heizkörpers ist nicht erlaubt!

Bei mir daheim nutze ich solch einen Heizungsventilator nicht mehr, da sich ergeben hat, dass diese bei meiner kleinen Wohnung (kleines Zimmer) kaum einen nennenswerten Vorteil bringt außer der Aufwärmgeschwindigkeit. Ich möchte auch keinen Ärger mit meinem Vermieter. Diese Anleitung ist also für Menschen relevant, die eine eigene Heizungsanlage für das eigene Heim besitzen und zudem größere Räume.

Derlei Heizungsventilatoren gibt es auch schon fertig im Handel mit eingebautem Thermostat (automatisches An- bzw. Ausschalten). Dort werden sie u. a. als Heizkörperverstärker geführt. Wer Geschick und Zeit fürs Basteln aufbringt, kann so etwas aber auch selber bauen. Ein Bastler spart jedoch auf jeden Fall Geld.

Dies ist ein günstiger Anbau-Satz für einen klassischen Heizkörper. Durch die Ventilatoren wird die Luft besser durch den Heizkörper geleitet bzw. erwärmt abgegeben. Der Raum (insbesondere der hintere Teil) wird schneller und häufig effizienter erwärmt.

Alle Komponenten kosten geschätzt zusammen so um die 25 €. Unten gibt es eine Liste mit allen Materialien. Es gibt Heizungsventilatoren aber auch fertig als Zubehörteil zum Anstecken (oder gar ganze Heizkörper mit integrierten Lüftern). Da ich geiziger Mieter bin, wollte ich mir so etwas selber bauen. Einige Teile hatte ich allerdings schon da, so dass ich hier keine genaue Kostenkalkulation für mein selbst gebautes Heizungsgebläse angeben kann. Diese 25 € müssen natürlich auch erst einmal verheizt werden. So günstig ist die Lösung nun auch wieder nicht. Ab einer bestimmten Zeit werden sie sich jedoch sicherlich amortisiert haben und dann kann man (vermutlich) Kosten sparen. Spürbar schneller warm wird der Raum aber von Anfang an und seit dieser Energiekrise amortisiert sich so manche Anschaffung natürlich schneller, wenn die Energiekosten so enorm steigen.

Test-Vergleich mit und ohne solch einem Aufsatz

Bevor es mit dem Aufbau des Heizkörperverstärkers los geht, möchten Sie vielleicht wissen, ob sich solche Heizverstärker-Lüfter unter der Heizung überhaupt lohnen. Hierzu hatte ich nach der Installation einen Test gemacht. Ich heizte hierfür in der gleichen Zeit je zweimal ein kleines Zimmer auf und maß mit einem digitalen Thermometer nach ganz bestimmten Zeiten die Temperaturdifferenz. Die Starttemperatur betrug jeweils 19,5 °C. Die Temperatur der Heizung selbst war bei Beginn der beiden Messungen gleich (ca. handwarm). Das digitale Thermometer bzw. dessen Messfühler war ca. drei Meter vom Heizkörper installiert – und zwar auf Schulterhöhe. Das Thermostat war auf 3 (mittlere Stufe) eingestellt. Ich achtete darauf, dass jeweils immer die Türen geschlossen waren. Nichts sollte den Test verfälschen.

| Start bei 19,5 °C | ohne Lüfter | mit Lüfter | Anmerkung |

|---|---|---|---|

| nach 7 Minuten | 20,9 °C | 22,0 °C | Bei 7 Minuten ist bereits eine höhere Wärme dank des „Boosters“ zu verspüren. Hier dreht er sich aber erst seit ca. 5 Minuten, denn die Heizung muss ja erst einmal warm werden. |

| nach 9 Minuten | 21,4 °C | 23,0 °C | Bei 9 Minuten erreicht die Heizung mit Gebläse bereits den Wert (23 °C) wie ohne Lüfter bei erst 25 Minuten. |

| nach 15 Minuten | 22,2 °C | 24,2 °C | Bei 15 Minuten ist der Peak mittels Heizungsventilator erreicht: Ich messe mit dem Gebläse max. 24,2 °C. Das ging schnell! |

| nach 21 Minuten | 22,9 °C | 23,6 °C | Hier gehen die Lüfter automatisch aus (Ich nutze jetzt ein elektrisches Schalt-Thermostat). D. h. heißes Wasser strömt nun seit ca. drei Minuten nicht mehr in den Heizkörper. |

| nach 25 Minuten | 23,0 °C | 22,9 °C | Erst bei 25 Minuten wird ohne Heizungsaufsatz der maximale Temperaturwert im Raum erreicht. Und dieser ist (an der entfernten Messstelle) um über ein Grad Celsius geringer als mit Gebläse. |

| nach 30 Minuten | 22,8 °C | 22,4 °C | Nach einer halben Stunde fallen die Temperaturwerte wieder. |

| nach 35 Minuten | 22,5 °C | 22,0 °C | Die warme Luft, die weniger im Raum verteilt wurde, hält sich in der Mitte des Zimmers etwas länger (warm). |

| nach 70 Minuten | 21,0 °C | 21,0 °C | In meinem Raum geht das Heizungsthermostat nach 70 Minuten wieder an, d. h. heißes Wasser strömt nun wieder in den Heißkörper und die Ventilatoren beginnen sich gleich wieder zu drehen. |

Der Test war bei mir durchaus erfolgreich: Nach bereits 15 Minuten konnte ich einen Temperaturgewinn gegenüber der herkömmlichen Lösung in der Mitte des Zimmers von zwei Grad Celsius messen! Das ist bei der kurzen Zeit schon nicht ohne. Einen Wärmeunterschied von zwei Grad Celsius nimmt der menschliche Körper in diesem Bereich deutlich wahr.

Gemessen hatte ich die jeweiligen Werte mit solch einem digitalen Thermometer, ein „Bratenthermometer“. Dieses ist etwas träge, dennoch sehr genau und es zeigt die Temperatur auf die Nachkommastelle genau an.

Im günstigen Dreierset: Mit solch einem Heizkörperverstärker können Sie die Luftumwälzung in größeren Räumen spürbar beschleunigen: Es wird hinten schneller warm und die Heizung muss weniger lang aktiv sein. Solch ein fertiges Gerät hat bereits einen Temperatursensor und ein passendes Netzgerät.

Ob man mit solch einem Aufsatz tatsächlich Geld fürs Heizen spart? Es hängt wohl sehr von der Raumnutzung ab: Wenn Sie sich ohnehin in der Nähe der Heizung aufhalten, ist es sicherlich unnötig. Benötigen Sie die warme Luft jedoch auch weiter in den hinteren Bereichen des Raumes, müsste theoretisch weniger geheizt werden, da ja nun weniger Wärmeenergie aufgebracht werden muss, um auch in die hinteren Zimmerbereiche / Wohnungsbereiche aufheizen zu können → Bevor sich die Luft abkühlen konnte, ist sie schon weiter hinten angelangt und es muss nicht ständig nachgelegt werden. Dafür ist es weiter vorne eben etwas „kühler“. Man erhält somit durch die Lüfter also ein ausgewogeneres „Wärmebild“, was die Ausbreitung anbelangt. Die abgegebene Wärme staut sich so auch viel weniger: Insbesondere wenn Sie Möbel oder das Sofa vor dem Heizkörper stehen haben, ist somit ein Vorteil gegeben. Die Tabelle mit meinen Tests lässt sich natürlich nur sehr grob auf andere Räume übertragen. Meine Erfahrungen beziehen sich auf einen sehr kleinen Raum von ca. 15,5 m² und einer Raumhöhe von ca. 2,6 Meter. Außerdem sind moderne bzw. gut isolierte Fenster (aber eine Balkontür) vorhanden. Die aufgewärmte (bzw. verteilte) Luft hält sich hier daheim relativ lange warm. Erst nach ca. 40 Minuten ohne (Auf-) Heizen begann das Thermostat wieder heißes Wasser in den Heizkörper zu lassen. Dies geschieht bei mir bei Stufe 3 bei ca. 21 °C Raumtemperatur bzw. bei der Unterschreitung dieses Wertes.

24 Stunden Test

Ich wollte es natürlich auch genauer wissen. Der Zähler an der Heizung (also das Kästlein, was dort angebracht ist) hat ja ein LC-Display, auf dem der Verbrauch in Zahlen angezeigt wird. Bei meinem Test bzw. Vergleich waren es im Winter draußen immer so ca. 2 bis 5 °C Außentemperatur. Ich heizte zwei Tage lang so wie immer (mittlerweile heize ich nach der Methode → Stoßheizen). An Tag 1 nutzte ich mein installiertes Gebläse. An Tag 2 schaltete ich es nicht ein. Der Anstieg der Werte war bei beiden Tagen nahezu gleich.

Ich gehe also davon aus, dass man bei solch einer kleinen Wohnung, wie ich sie habe, nicht sonderlich viel Heizkosten mit so einem Ventilator-System an der Heizung sparen kann. Sicherlich ist dies bei größeren Räumen anders.

Eine Sache hat sich natürlich mit den Lüftern deutlich verbessert: Es wird viel schneller im Raum warm, wenn dieser vorher kalt gewesen ist. Außerdem erwärmt sich der hintere Bereich eines Raumes mit solch einer Vorrichtung schneller (und wärmer): Die durch den Heizkörper erzeugte warme Luft wird gleichmäßiger im gesamten Raum verteilt. Was damit aber natürlich nicht geht: Zusätzliche Wärmeenergie zu erzeugen: Die Wärme vorne wird einfach besser nach hinten in den Raum abgeführt. Daher messe ich dort auch eine höhere Temperatur als ohne zusätzliche Lüfter, da diese dann am Heizkörper etwas geringer ist.

Die Wärme vorne wird einfach besser nach hinten in den Raum abgeführt.

Vorlauftemperatur

In den mittlerweile vielen Kommentaren zu diesem Artikel wird häufig die sogenannte Vorlauftemperatur der Heizanlage erwähnt. Hierbei handelt es sich einfach nur um die Temperatur des (heißen) Wassers, welches durch den Heizkörper fließt. Vermutlich kann man diese Vorlauftemperatur verringern und somit Energie sparen. Dies gilt jedoch primär nur für Hausbesitzer mit eigener, regelbarer Heizanlage. Ich bin Mieter und kann daher keine Vergleiche anstellen bzw. diese Wassertemperatur nicht beeinflussen.

Was wird für das selbst gebaute Heizungsgebläse benötigt?

Das wichtigste sind natürlich die PC-Lüfter. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Da meine Heizung relativ tief ist, wählte ich jene der größeren Sorte: 120 mm. Es gibt diese Ventilatoren jedoch auch in kleineren Formaten (140 mm, 92 mm, 80 mm usw.).

Wählen Sie hier am besten den größten Lüfter, der die Tiefe Ihrer Heizung noch nicht überragt. So werden Sie den besten Kompromiss aus Lüfterleistung bzw. Luftumwälzung und Stromaufnahme haben und dementsprechend an den Heizkosten sparen. Denn freilich benötigen die Ventilatoren auch Strom. Doch dazu (und in welchem Verhältnis er zum Wärmegewinn steht) schreibe ich etwas weiter unten in dieser Anleitung.

Teileliste für einen Heizungsventilator-Selbstbau

- mehrere PC-Ventilatoren ()

Ich verwende 120 mm Lüfter. - ein (idealerweise regelbares) starkes Steckernetzteil (€ 19,99)

- optional: Kippschalter für die Steckdose zum ein- und ausschalten (€ 3,00)

- mehrere der starken Neodymmagnete (€ 10,99)

- etwas Lautsprecherkabel zum Verlängern der Zuleitungen (€ 5,90)

- optional: Schrumpfschläuche als Set zum Verschönern und Isolieren (€ 4,15)

- optional: für die komfortable automatische Schaltung ein elektrisches Thermostat (für Bastler) oder eine Schaltsteckdose mit Messfühler (für die, die es einfacher mögen)

Werbung | Preis(e) aktualisiert am 25. Juli 2024, inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten | Alle Angaben ohne Gewähr

Weiterhin benötigen Sie für den Betrieb dieser CPU-Lüfter (CPU = Prozessor im Computer, für dessen Kühlung sie eigentlich gedacht sind) ein Netzgerät. Idealerweise nehmen Sie hier ein einfaches Steckernetzteil. Diese gibt es mit verschiedenen Ausgangsspannungen (Volt) und mit verschiedenen Stromstärken (Ampere). Diese Angaben sind sehr wichtig für den korrekten Betrieb der PC-Ventilatoren für die Reduzierung der Heizkosten und es soll sogleich auch darauf näher eingegangen werden. Notlösung: Sie nutzen einfach ein Handyladegerät als Netzteil. Es gibt Adapter Lüfter auf USB, über die man die PC-Lüfter einfach an ein normales USB-Ladegerät anschließen kann. Allerdings laufen die Ventilatoren dann nur auf geringer Drehzahl doch dadurch nahezu lautlos (da die Spannung der Ladegeräte geringer ist als erforderlich).

Weiterhin wäre es sinnvoll, wenn Sie einige der besagten Neodym-Magnete besitzen. Damit lassen sich die Gebläse mit einem Griff bzw. äußerst elegant am Heizkörper befestigen. Natürlich können Sie zum Test zunächst auch eine provisorische Befestigungsmöglichkeit wählen (zur Not mit Klebeband).

Ich selbst schwöre bei derlei elektronischer Basteleien auf sogenannte „Schrumpfschläuche„. Dies sind dünne Gummischläuche, die man einfach über zusammen gelötete Kabel stülpt. Nun hält man ein Feuerzeug darunter und die Schrumpfschläuche ziehen sich zusammen (sie schrumpfen in ihrem Durchmesser). Als Jungspunt bastelte der Autor bereits fröhlich mit Glühlämplein, Batterien und dergleichen. Damals hatte er keine der schönen Schrumpfschläuche zur Verfügung: Etwas Isolierband tat es auch. Es sieht halt nicht so schön aus. Jedoch: Die Verkabelung bekommt man später eh nicht zu sehen, da sie ja hinter der Heizung verschwinden wird.

Zuletzt wäre es sinnvoll, wenn Sie noch etwas Litze (also zweipoliges, isoliertes Kabel) übrig haben, damit Sie die einzelnen PC-Ventilatoren genügend weit voneinander getrennt positionieren können. Dies ergibt bei einer kontinuierlichen Wärmeströmung Sinn.

Wenn Sie jedoch nur für den Anlauf der Heizung die Luft mittels Lüfter zirkulieren lassen wollen, reicht es, wenn die drei Ventilatoren des Heizkörperverstärkers eng beieinander dort positioniert werden, wo es als erstes warm wird – Bei mir ist es die Seite, wo auch das Thermostat sitzt*. Ansonsten blasen die weiter entfernten Lüfter zunächst nur kalte Luft in den Raum!

* Im Nachhinein hat sich am Anfang der winterlichen Heizperiode heraus gestellt, dass die Heizung nur deswegen zuerst an der Seite des Thermostats warm geworden ist, weil sie noch nicht korrekt entlüftet war. Korrekt entlüftete Heizsysteme heizen sofort recht gleichmäßig über die gesamte Breite des Heizungskörpers.

In meiner kleinen Wohnung heize ich oft nämlich etwas anders, als es vielerorts empfohlen wird: Ich betreibe sozusagen eine Art „Stoßheizen“ (ich spare damit ca. 30% Heizenergie). Für kleine (gut isolierte) Räume reicht es mir, wenn sie kurze Zeit aufgeheizt werden. Danach hält sich die Wärme über eine gewisse Zeit darin. Für einen Turbomodus dieses „Stoßheizens“ können bei mir eben diese drei Gebläse unterhalb der Heizung zum Einsatz kommen. Und hierfür sollten die kleinen CPU-Lüfter genau dort sitzen, wo der Heizkörper als erstes heiß wird. Auf dem Foto ganz oben sind sie verteilt angebracht (ideal für eine längere [beschleunigte] Luftzirkulation). Dank der Magnete kann man die Ventilatoren aber sehr einfach verschieben.

Mit solch einem elektronischen Thermostat steuern Sie die Wärmeleistung der Heizung automatisch nach Tageszeiten – beispielsweise kälter nachts und wenn Sie auf Arbeit sind, dann abends wieder wärmer, kurz bevor Sie nach Hause kommen. Das Thermostat lässt sich anstelle des vorhandenen Drehknaufs am Heizkörper anschrauben. Durch eine kluge Programmierung des Gerätes kann hierbei ohne Zutun Energie und Geld gespart werden.

Das nötige Werkzeug

Sie benötigen zur Montage des Heizungsaufsatzes natürlich etwas Werkzeug:

Zum Kürzen der Kabel bzw. zum Abtrennen der Stecker an den Lüftern benötigen Sie einen Seitenschneider oder eine Kombizange. Zur Not nehmen Sie hierfür einfach eine Schere.

Um die kleinen Magnete auf das Gehäuse der CPU-Lüfter zu kleben, empfiehlt sich solch eine simple Heißklebepistole. Sie gibt es bereits für wenige Euro im Kaufhaus oder in den „Billigläden“.

Sie werden mehrere Kabel zusammen führen müssen. Idealerweise verlöten Sie diese! Ein kleiner Lötkolben, etwas Lötzinn und etwas Lötfett wäre hier sinnvoll, wenn die Konstruktion sauber sein soll. Oder Sie nutzen die kleinen „Lüsterklemmen“ zum Verbinden. Sie können die Drähte jedoch auch einfach verdrillen. Wir bewegen uns hier ja im Niedrigspannungsbereich.

Das Netzgerät

Die Gebläse wollen mit Strom versorgt werden. Hierzu nehmen wir ein Netzgerät. Doch welche eignet sich dazu? Die PC-Lüfter benötigen eine bestimmte Spannung. Bei den meinigen beträgt diese 12 Volt. Also muss das Netzteil eine Ausgangspannung von 12 Volt besitzen, damit die volle Leistung der Mini-Ventilatoren erreicht werden kann. Sie laufen jedoch auch mit z. B. 9 Volt! Dann drehen sie sich jedoch etwas langsamer (sind daher aber auch leiser).

Idealerweise nehmen Sie ein Steckernetzteil, bei welchem man die Spannung regeln kann! Denn damit können Sie die Drehzahl der Lüfter steuern. Somit stellen Sie deren Wirkungsgrad ein und stimmen gleichzeitig die damit einhergehende Geräuschentwicklung ab.

Sollten Sie jedoch zusätzlich einen Temperaturschalter einbauen, ist darauf zu achten, dass die Spannung nicht allzu sehr herab gesenkt wird, wenn dieses elektronische Thermostat ebenfalls am Netzteil hängt. Es kann bei einer zu niedrigen Spannung nicht mehr schalten.

Ich selbst hatte mir beim Trödler ein altes, stärkeres 12-Volt-Steckernetzteil besorgt. Da ich ja in der Mini-Wohnung öfters „stoßheize“, laufen die Lüfter somit für eine kurze Zeit auf voller Leistung. Wenn Sie mit solche einem Aufsatz kontinuierlich einen größeren Raum mit Wärme versorgen möchten (wie es ja empfohlen wird), wäre es in puncto Stromsparen besser, wenn mehrere Lüfter unterhalb des Heizkörpers stets mit einer geringeren Spannung (z. B. 9 Volt) laufen. Sie sind dann auch leiser bzw. kaum hörbar. Bei 12 Volt summen meine schon recht ordentlich*. Mit einem regelbaren Universalnetzteil können Sie hier variieren.

* Allerdings nutze ich derzeit noch die billigsten PC-Lüfter, die ich in der Größe bekommen konnte. Jetzt merke ich: Aufgrund einer geringeren Geräuschentwicklung (und einem geringeren Energieverbrauch) hätte ich hier nicht so geizig sein sollen.

Jetzt gibt es aber noch einen weiteren, durchaus wichtigen Punkt zu beachten – Die Lüfter haben einen gewissen Leistungsanspruch: Sie möchten eine bestimmte Stromstärke zugeteilt bekommen! Schauen wir uns noch einmal einen dieser CPU-Ventilatoren genauer an:

Zunächst ist dort die maximal nötige Spannung verzeichnet (hier eben die besagten 12 Volt [V]). Diese Spannung kann auch geringer sein (dann drehen sie sich langsamer bzw. leiser). Manche Lüfter springen ab einer bestimmten, niedrigeren Spannung jedoch nicht mehr an. Weiterhin steht auf diesem Gerät noch „0,36 A“. Dies ist der wichtigere Wert. Denn dieser PC-Ventilator wird eine elektrische Arbeit verrichten, für welche er eben diese 0,36 A (Amperre) Stromstärke zieht. Will sagen: Das Netzgerät muss mindestens diese bereit stellen können! Steht auf dem Netzteil zwar 12 Volt drauf, jedoch nur z. B. 200 mA (0,2 A), dann ist die Leistung dieses Netzadapters zu schwach. Es wird dann überlastet!

Dies ist ein regelbares Stecker-Netzgerät. Beachten Sie die Leistung, ob diese für die Summe der angeschlossenen Gerät ausreichend ist.

Bei manchen Ventilatoren sind lediglich Watt-Angaben angegeben. Hier muss man dann umrechnen: Stromstärke (A) = Leistungsaufnahme (W) geteilt durch Spannung (V). Man kann hierfür einfach einen Online-Rechner nutzen. Für mehrere Lüfter summiert man die Ergebnisse dann und kommt somit auf die Leistung, die das Netzgerät liefern muss. Obacht: Die Spannung hierbei beachten, denn die Netzgeräte liefern bei hoher Spannung (12 Volt) eine geringere Leistung als bei beispielsweise 9 Volt. Unbedingt darauf achten, für welche Spannung der Hersteller die jeweilige Leistung angibt.

Und wie bereits beschrieben: Die Leistungsaufnahme summiert sich bei mehreren angeschlossenen Lüftern, wenn diese so verdrahtet werden, wie ich es in dieser Anleitung gleich demonstrieren werde („Parallelschaltung“). Da ich in meinem Fall gleich drei Lüfter à 0,36 A zusammen schalte, ergibt sich daraus eine Stromstärke von ca. 1,1 Ampere! Das ist schon nicht ohne und das Netzteil sollte diese also mindestens liefern können. Viele PC-Lüfter laufen jedoch bei einer geringeren Leistungsaufnahme. Ich hatte keine guten Lüfter genutzt.

Errechnen Sie also einfach die Summe der jeweiligen Stromstärken, der einzelnen PC-Lüfter und vergleichen Sie diesen Wert mit dem auf dem Transformator aufgedruckten. Noch einmal der Hinweis: Bei Trafos, die man regeln kann, steht bisweilen neben jeder Spannung eine andere maximal zur Verfügung stehende Stromstärke. Bei 12 Volt wird diese dann geringer angegeben sein als bei 9 Volt usw.

Bauanleitung: Die Lüfter verkabeln

Nach so viel Vorbereitung soll es endlich zum Kern der Anleitung kommen, wie man mehrere PC-Lüfter als „Heizungs-Booster“ zusammen verkabelt und an das Netzteil anschließt:

So schaut das Grundprinzip aus. Folgendes müssen Sie als erstes tun:

- Sie entfernen zunächst mit dem Saitenschneider die Stecker an den Lüftern.

- Entfernen Sie ggf. auch den Stecker, der am Netzteil befestigt ist. Den benötigen Sie hier nicht.

Wahrscheinlich haben Sie sich gefragt, wozu das dritte, gelbe Kabel gut ist. Dieses dient zur Geschwindigkeitssteuerung, wenn man solche Ventilatoren tatsächlich in einem PC betreibt. Dieser kann sie regeln. Wir können dies hier so ohne weiteres nicht und daher kann auf das gelbe Kabel verzichtet werden. Ich werde es später etwas kürzen und in einem Schrumpfschlauch verschwinden lassen.

- Nun isolieren Sie alle noch verfügbaren Kabelenden ab (geht auch sehr gut mit dem Seitenschneider) und verdrillen Sie die Zuleitungen der Lüfter: jeweils rot an rot (an rot, …) und jeweils schwarz an schwarz (an schwarz, …).

- Als letztes verdrillen Sie die beiden Kabelenden des Netzgerätes, wie auf dem obigen Bild ersichtlich. Obacht: Hier müssen Sie zwingend darauf achten, dass Plus an Plus (rot) kommt und Minus an Minus (schwarz). Ist dies anhand des Kabels vom Netzteil nicht ersichtlich, müssen Sie ausprobieren, in welcher Position sich die Lüfter beim Einstecken in eine Steckdose drehen werden. Dieser Test sollte jedoch nur ganz kurz erfolgen, um die Geräte bei falscher Polarität nicht zu beschädigen.

Jetzt steht der Heizkörperverstärker und ist theoretisch einsatzbereit. Natürlich ist das Konstrukt aber noch nicht fertig! Sie sollten die Kabel idealerweise verlöten und einzeln mittels dünnen Schrumpfschläuchen isolieren. Zuvor stülpen Sie dickere Schrumpfschläuche über die Kabel, um sie galant bündeln zu können. Wahrscheinlich wird mit den zur Verfügung stehenden Kabeln nicht der nötige Mindestabstand der einzelnen Lüfter zueinander gewährleistet werden können. Daher habe ich bei meinem Heizungsgebläse die Litzen noch verlängert. Ich nahm hierzu einfaches, dünneres Lautsprecherkabel aus dem Handel. Natürlich wurde auch dieses sauber verlötet und penibel isoliert!

Dies ist eine besonders günstiger Wasserspar-Duschkopf, doch ebenfalls vom Markenhersteller hansgrohe. Die Duschfläche ist hier etwas kleiner. Aber ebenfalls besitzt diese Brause eine Wassersparfunktion, mittels welcher sich laut Hersteller über 40% Wasser sparen lässt. Hinzu kommen drei weitere Modi, welche durch einen Drehring ausgewählt werden können.

So schaut mein selbst gebautes Heizungsgebläse dann aus, bevor ich es unter den Heizkörper befestige:

Wie Sie sehen, verschwinden alle Lötstellen in Schrumpfschläuchen. Diese dünnen Gummischläuche werden vor dem Verlöten über die Kabel gezogen und danach mit einer Wärmequelle (Feuerzeug) kurz erhitzt. Dadurch schrumpfen sie bzw. schmiegen sich ganz eng um die Kabel. Weiterhin können Sie auf diesem Foto die Neodymmagnete sehen, welche ich in den nötigen Positionen einfach mit der Heißklebepistole auf die Lüftergehäuse fixierte. (Tipp: Wenn das Gehäuse der Ventilatoren [Chassis] dünn ist, ruhig einen dicken Kecks Klebstoff auftragen und die Neodym-Magnete nicht zu fest aufdrücken. Sie brauchen viel Fläche unter sich.) Fertig ist mein selbst gebauter Heizkörperverstärker! Mit einem Klack setze ich den Heizungsventilator an die Heizung an und stecke das Schaltnetzteil in eine Steckdose, welche sich natürlich in der Nähe befinden muss:

Ich nutze hier eine Steckdosenleiste mit einzeln schaltbaren Dosen. So kann ich beim Heizen das Gebläse je nach Bedarf hinzuschalten und muss nicht immer den Trafo ein- bzw. ausstecken.

Es gibt auch Zwischenstücke für normale Steckdosen, um das angeschlossene Gerät mittels Kippschalter sicher vom Strom zu trennen.

Sie können jedoch gleichermaßen auch einen kleinen Kippschalter (gibt es im Elektrohandel) zwischen die Zuleitung einbauen. Das sind diese Schalter, die auch an z. B. Nachttischlampen dran sind. Dann bleibt das Steckernetzteil stets in der Steckdose. So etwas versuche ich jedoch aufgrund eines (zwar minimalen) Standbystromes und einer gewissen Sicherheit zu vermeiden – insbesondere wenn man eben diese günstigen „China-Netzteile“ benutzt. Oder – am einfachsten – Man nutzt einfach solch einen Zwischenschalter für die Steckdose.

Automatische Steuerung: Ein elektrisches Thermostat zwischen schalten

Es wäre es sehr interessant, zusätzlich noch ein elektrisches Thermostat in den Schaltkreis des Heizungsventilators einzubauen. Durch einen solchen Termperaturschalter müssen Sie nicht ständig neben der Heizung hocken und warten, bis der Heizkörper heizt. Nein, das Thermostat schaltet dann den „Heizungs-Booster“ automatisch an, wenn es Hitze wahr nimmt – und deaktiviert ihn bei Nichtaktivität der Heizung wieder.

Es gibt hierzu Steckdosenschalter mit Messfühler:

Dies ist ein Temperatur-Schaltgerät: ein eingesteckter Verbraucher wird nur dann aktiviert, wenn eine bestimmte Temperatur mit dem Messfühler gemessen wird.

Man kann damit z. B. das Netzgerät von Ventilatoren unter der Heizung aktivieren, wenn der Messfühler eine bestimmte Heiztemperatur wahrnimmt.

Dort steckt man einfach das Netzgerät der Lüfter ein und sie schalten sich dann nur an, wenn eine vorher definierte Soll-Temperatur erreicht ist bzw. nur, wenn der Heizkörper gerade wieder aktiv ist.

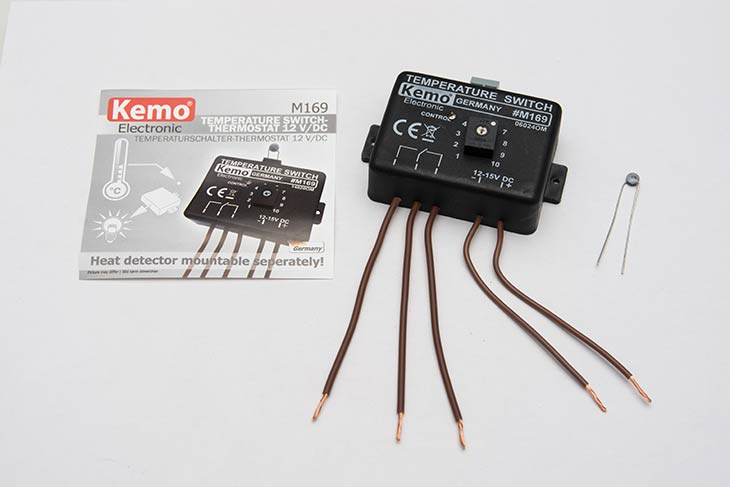

Für die Bastler gibt es ggf. eine günstigere Variante:

Ich nutze den „M169 Temperaturschalter“ der Firma Kemo. Das Funktionsprinzip ist schnell erklärt: Die beiden rechten Kabel werden mit dem 12V-Netzgerät verbunden. Auf dem Foto sehen Sie ganz rechts einen (mitgelieferten) Temperaturwiderstand. Das ist der „Messfühler“. Er kann zum Test einfach in die graue Buchse ganz oben eingeschraubt werden (später verlängert man ihn mit einem Kabel). Nun kann man diesen Messfühler einmal zwischen die Finger nehmen und somit leicht erwärmen. Dreht man mit einem feinen Schraubendreher am Drehpoti (Mitte auf dem Kemo Thermostat), dann sollte es „Klick“ machen und die kleine Lampe wird brennen. Lässt man den Temperatur-Widerstand wieder los, so wird er rasch wieder etwas abkühlen und es wird wieder „Klick“ machen: Das Thermostat hat (aufgrund der Kühle) wieder abgeschaltet. Wer keine Ahnung davon hat, greift einfach zum oben gezeigten Thermo-Steckdosenschalter mit Messfühler.

Hierbei wird natürlich ein integriertes Relais geschaltet. Und hierzu sind die drei linken Kabel wichtig. Für unseren Zweck ist das ganz rechte Kabel dieses „Tripels“ nicht relevant. Bleiben zwei übrig. Jetzt geht es an den Anschluss des Boosters:

Der Minuspol der Lüfter-Kombination wird ebenfalls mit dem Minuspol des Netzgerätes verbunden (wie gehabt). Das mittlere Kabel des Tripels vom Kemo-Temperaturschalter wird auch mit dem Pluspol des Netzgerätes verbunden. Der Pluspol der Ventilatorengruppe wird mit dem ganz linken Kabel verbunden. Fertig: Ist eine bestimmte Temperatur erreicht, wird sich das integrierte Relais regen und den Stromkreis für den Heizungsbooster schließen – Die Ventilatoren werden angehen.

Ich nutze hier für die Verkabelung einfach simple Lüsterklemmen aus dem Baumarkt.

Mit solchen simplen Kippschaltern kann man zum einen Verbraucher sicher vom Stromnetz trennen (z. B. die Kaffeemaschine) und zum anderen den berüchtigten "Standby-Stromverbrauch" verhindern.

Richtige Position des Messfühlers

Hinweis: Man sollte den Temperatursensor natürlich an ein längeres Kabel löten (max. ein Meter) und diesen Messfühler im / am Heizkörper befestigen.

Doch: Mein Kemo-Temperaturschalter ist eigentlich nicht ganz ideal für das automatische Zuschalten mehrerer Lüfter unter der Heizung. Warum? Weil er nur einen einzigen Drehregler zur Anpassung der Schaltschwelle hat. Ist diese Schwelle erreicht (z. B. 40 °C) dann schaltet der Messfühler das Relais des elektrischen Thermostats scharf und die Ventilatoren beginnen sich zu drehen. Alles fein und gut. So soll es sein.

Allein: Die Lüfter kühlen den Heizkörper ja gleich ab. Und dies registriert der Messfühler natürlich. Die Schwelle wird somit wieder schnell unterschritten und der Heizkörper-Booster wird viel zu schnell abgeschaltet! Daher besitzen einige Thermostate zwei Regler: Am zweiten stellt man ein, wie weit die Temperatur sinken darf, bis das integrierte Relais wieder abgeschaltet wird. Dies ist sinnvoller für den Einsatz. Dummerweise habe ich hierzu nur rein digitale Thermostate gefunden. Hier stellt man die beiden Schwellen mittels Tippschaltern ein. Doch ich möchte die ganze Installation nachts komplett vom Stromnetz trennen können (via Schaltsteckdose). Ich mag es nicht, wenn Steckernetzgeräte aktiv sind, wenn ich schlafe. Nun vermute ich, dass die zuvor eingegebenen Werte dadurch wieder gelöscht werden, was natürlich sehr unbequem wäre: Denn dann müsste ich das Thermostat jeden Morgen wieder neu programmieren. Doch mit der einfachen „analogen“ Lösung mit dem Kemo-Temperaturschalter geht es auch, und zwar so:

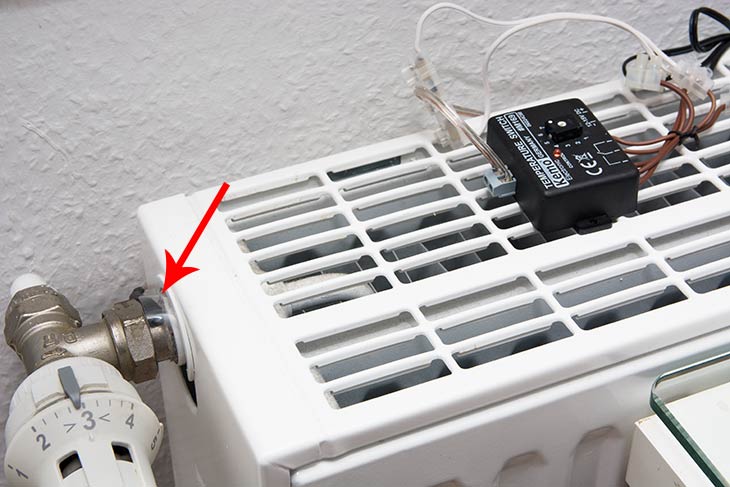

Ich habe den Messfühler (mit Kabelverlängerung) einfach direkt am Thermostat angebracht. Dort wird er durch die Ventilatoren nicht gekühlt. Er realisiert, wenn (immer gleich) heißes Wasser in die Heizung strömt und schaltet dann den Temperaturschalter ein. Sogleich springen die PC-Lüfter unter der Heizung an. Unterbricht das normale Drehthermostat (das ist der Knauf mit den Nummern 1 bis 5) den Zufluss an heißem Wasser automatisch* bzw. schließt es das Ventil, kühlt diese Stelle alsbald wieder ab: Das elektrische Thermostat reagiert entsprechend und schaltet mir auch meinen Heizungsaufsatz wieder aus.

* Das Heizungsthermostat kann das Ventil automatisch schließen bzw. öffnen, da hier eine Flüssigkeit integriert ist, die sich je nach Temperatur ausdehnt bzw. zusammen zieht. Man kann jedoch auch ein digitales Thermostat nutzen, welches programmierbar ist, jedoch das selbe tut.

Wie Sie vielleicht auf dem Foto erkennen, kann man den kleinen Messfühler einfach mit einem Stückchen Kunststoff (z. B. von einer Kunststoffflasche) am Heizungsrohr fest klemmen. Diesen winzigen Temperaturwiderstand hatte ich natürlich ordentlich verlötet und mit den oben bereits angesprochenen Schrumpfschläuchen isoliert – und mechanisch verstärkt. So brauche ich auch keine Angst haben, dass mir hier vielleicht gar ein Beinchen abbricht.

Bei mir daheim funktioniert dies tatsächlich gut: Das integrierte Relais schaltet meinen Heizungsbooster erst dann ab, wenn der ganze Heizkörper nur noch recht lauwarm ist (der Heizkörperverstärker könnte etwas länger laufen, aber so ist es schon in Ordnung). Voraussetzung: Das Heizwasser sollte zunächst immer die gleiche Mindesttemperatur haben (damit das Modul aktiv werden kann).

Ein Problem hatte ich aber zunächst mit meinem Temperaturschalter von Kemo: Beim Abschalten schnatterte und summte das Gerät über mehrere Sekunden lang wie eine wild gewordene Ente! Abhilfe schafften hier zwei Dioden (das sind solche Centartikel), die ich in Reihe schaltete bzw. am Pluspol des elektrischen Thermostates zwischen dem Trafo schaltete. So wurde die Eingangsspannung um ca. 1,5 Volt reduziert. Warum dies half? Ich weiß es nicht. Der Hersteller Kemo gibt doch an, dass das Relais bis zu 15 Volt schalten kann. Lediglich ein ganz kurzes Summen (ssrrp) deutet nun das Ein- bzw. Abschalten der Lüftergruppe akustisch an. Wunderbar!

Es folgt noch einmal die Teileliste für den Selbstbau.

Damit ich in meinem Beitrag nicht so viele Werbe-Links verbaue, sind die meisten Einträge nicht verlinkt. Oben hatte ich die Teileliste ja bereits entsprechend angelegt.

Folgende Dinge benötigen Sie für den Selbstbau eines solchen einfachen Heizungsgebläses:

- mehrere PC-Ventilatoren

Sie sollten hier auf die Größe achten. Mein Heizkörper ist ganze 140 mm tief, so dass ich 120 mm Lüfter verwende. Es gibt diese jedoch auch in kleineren Bauformen. - ein (idealerweise regelbares) starkes Steckernetzteil

Denken Sie hier unbedingt an die oben erwähnte maximal lieferbare Stromstärke. Idealerweise ist diese auf dem Netzgerät stets höher als die Summe der angegebenen Ampere-Werte („A“) auf den Lüftern. Nach oben hin kann die maximal lieferbare Leistung bzw. Stromstärke freilich offen sein. - mehrere der starken Neodymmagnete

Ich nutze je Chassis vier Magnete, drei würde jedoch auch reichen, wenn es entsprechende breite Stellen (Auflagefläche) am Gehäuse gibt, wo man die Magnete sicher befestigen kann. - etwas Lautsprecherkabel zum Verlängern der Zuleitungen

- optional: Schrumpfschläuche als Set zum Verschönern und Isolieren

- und für die komfortable automatische Schaltung ein elektrisches Thermostat (Ebay) oder aber ein Stecker-Schaltgerät mit Temperatursensor. Das Netzteil für die Ventilatoren wird dann dort hinein gesteckt und via Messsensor (de-) aktiviert.

Als Werkzeug sollte ein kleines Lötkolben-Set vorhanden sein. Dies ist hier jedoch nicht unbedingt nötig – Erst recht nicht, wenn Sie diese Konstruktion zum Test nur provisorisch aufbauen möchten. Zur Not verdrillt man die Kabel einfach oder nutzt eben Lüsterklemmen.

Kann ich mit dem Gebläse Heizkosten sparen?

Zugegeben: Ich (als Mieter mit Zentralheizung) kann es konkret nicht beantworten. Was aber durch solch einen Heizungsaufsatz realisiert wird, ist eine Erhöhung der Luftumwälzung im Raum: Die innerhalb des Heizkörpers erwärmte Luft wird durch die Ventilatoren viel schneller im Raum verteilt. Jener erwärmt sich fühlbar rascher – insbesondere in den hinteren Bereichen.

In den Kommentaren wird mehrmals erwähnt, dass man dank den Lüftern unter den Heizkörpern offenbar die Temperatur des heißen Wassers darin (die sogenannte Vorlauftemperatur) reduzieren- und somit Heizenergie einsparen kann. Dies ist jedoch sicherlich nur für Hausbesitzer mit eigener, steuerbarer Heizanlage relevant.

Solch ein Heizungsventilator ist also für große Räume geeignet. In meiner Kompaktwohnung spüre ich den Unterschied zur natürlichen Luftzirkulation (warme Luft steigt auf natürliche Weise nach oben und verteilt sich) weniger als bei größeren Räumen, die beheizt werden müssen. Ich schätze den Effekt aber dennoch, weil ich nachts zum Schlafen immer die Heizung ausgestellt habe. Vor dem zu Bett gehen öffne ich die Balkontür und lasse recht viel kalte Luft in den Raum. Kühle Luft ist zum Schlafen ja viel besser geeignet als warme (Heizungsluft). Morgens tue ich dann etwas, was gemeinhin nicht empfohlen wird: Ich heize den gesamten Raum wieder auf. Hierfür muss viel Heizenergie aufgebracht werden, da die Raumtemperatur ja nun recht gering ist. Dank der Lüfter meine ich, dass diese nun neu produzierte Wärme effizienter und schneller im Raum wirken kann. Sie steht weniger zwischen den Heizrillen herum, sondern wird sofort, besser abgegeben. Das ist ja das technische Prinzip eines Lüfters: Wärme abzutransportieren (hier hinein in die Wohnung). Idealerweise hat man noch einen Deckenventilator: Dieser „drückt“ die warme Luft (die sich ja droben, wo sie keiner benötigt, sammelt) wieder nach unten in den Wohnbereich. Dies könnte dann allerdings zu einer recht zügigen Angelegenheit werden.

Man kann den Effekt gut damit vergleichen, wenn man ohne warme Jacke draußen im Novemberwind steht: Dieser bläst die Körperwärme weg in den Raum (also in die Landschaft). Man selbst ist hier also die Heizung. Die Wärme wird durch Wind „abgetragen“ und verteilt sich anderswo – idealerweise natürlich gleichmäßig in einem Zimmer bzw. in Ihrer Wohnung.

Gerne lasse ich mich via Kommentarfunktion auch eines Besseren über den Sinn und Zweck eines solchen Heizungsventilators belehren. Zumindest in puncto Zeit ist hier eine Ersparnis gegeben, was ich mit meinen Messungen bzw. mit den Ergebnissen gut belegen kann.

Mit diesem Energiekosten-Messgerät ermitteln Sie die exakten Stromkosten (in €), die die jeweils angeschlossenen Geräte verursachen. Sie können nun ganz genau einschätzen, was Ihre größten Stromverbraucher sind und welche Kosten diese je Monat verursachen. Das Messgerät läuft einfach mit und ermittelt die laufenden Kosten von z. B. einer Waschmaschine.

Stromkosten

Wenn Heizenergie gespart werden kann, muss man hierbei jedoch noch die nun auftretenden Stromkosten entgegen rechnen. Meine drei Ventilatoren arbeiten zusammen bei ca. 12 Watt, wenn sie sich bei 12 Volt auf „Höchstleistung“ drehen (die meisten Geräte im Handel verbrauchen viel weniger und sind leiser, wie ich feststellte – Hier war ich leider zu geizig). Eine elektrische Arbeit von 12 Watt ist, was die Stromkosten anbelangt, noch relativ gering. Ihr Fernseher wird viel mehr Strom verbrauchen. Regele ich mein Netzgerät auf 9 Volt herunter, leistet das Gebläse nunmehr nur noch ca. 7 Watt Arbeit. Das bedeutet für das Portemonnaie eine zu vernachlässigende Summe an Stromkosten – Erst recht, wenn man die Heizungslüfter nur temporär betreibt. Zum Vergleich: Ein Internetrouter (der ja bei den meisten heute 24 Stunden in Betrieb ist) verbraucht ungefähr die selbe Menge an Strom. Woher ich das weiß? Ich hatte dies einmal alles mit einem Energiekosten-Messgerät nachgemessen.

Nun gehen die Ventilatoren an: Meine drei 12-Watt-Lüfter belasten das Steckernetzteil so, dass dieses nun Strom für eine elektrische Arbeit von ca. 13 Watt beisteuern muss. Das ist völlig in Ordnung! Vermutlich werden Sie noch energiesparendere Lüfter verwenden (und / oder diese nur bei 9 Volt betreiben). Meine 13 Watt sind schon die Obergrenze. Diese merkt man auf der Stromrechnung nicht, da die Ventilatoren ja nur dann an sein sollten, wenn die Heizung heizt.

Idealerweise schaltet man sie automatisch mit dem oben vorgestellten elektrischen Thermostat. Dieses belastet das Netzgerät aber auch: und zwar mit ca. 1,6 Watt als Standby-Strom. Auch dieser Wert ist sehr gering.

Weitere Tipps zu den Ventilatoren

Wie gesagt, ist bei mir in einem kleinen (und gut isolierten) Raum das Thermostat der Heizung meist auf „0“ eingestellt. Fröstelt es mir, stelle ich die Heizung auf ca. „2,5“ ein. Nun muss ich aber noch etwas warten, bis die Luft innerhalb des Heizkörpers erwärmt wird. Würde ich gleich die Ventilatoren hinzu schalten, würden diese zunächst ja lediglich die kalte Bodenluft in den Raum transportieren! Dank meiner nachträglich installierten Thermostatschaltung gelingt dies nun automatisch.

Weiterhin ist zu bedenken, dass sich die Geräte auch nicht zu schnell drehen sollten: Denn ansonsten würden sie die Luft früher „hinaus blasen“, bevor sich diese überhaupt erwärmen konnte.

Ich habe festgestellt, dass meine Heizung zunächst nur an einer ganz bestimmten Stelle heiß wird und der Rest noch kalt bleibt. Diese Stelle ist die Seite, wo das Thermostat sitzt (Nachtrag: Dies hat sich – dank Entlüftung – erübrigt). Also hatte ich später meine Gebläse etwas anders positioniert bzw. zusammen geschoben, was ja dank der Magnete und der langen Kabel leicht möglich ist. Nun sitzen die Lüfter genau dort, wo es als erstes warm wird. Würde ich jedoch über mehrere Stunden heizen, wäre eine gleichmäßige Verteilung der Ventilatoren-Aufsätze sicherlich sinnvoller, da ja dann bereits der gesamte Heizkörper Wärme produziert.

Automatisierung mittels Temperaturschalter

Wie Sie sehen, nutze ich hier zum Schalten zunächst eine ganz einfache Lösung: eine schaltbare Steckdosenleiste. Es ist durchaus auch möglich, die Lüfter automatisch erst dann einzuschalten, wenn eine gewisse Wärme (vom Heizkörper) realisiert wird (wie nun auch ausführlich beschrieben). Dies geht mit einem Temperaturschalter bzw. mit einem elektrischen Thermostat und einem Messfühler (siehe oben). Die Schalt-Empfindlichkeit („Schwelle“, je nach Temperatur) lässt sich bei so einem elektrischen Temperaturschalters ebenfalls nach Wunsch einstellen. Ganz so einfach ist diese Montage für einen Anfänger allerdings nicht. Ganz simpel geht dies mit einem Zwischenstecker mit Messsensor. Eine weitere Möglichkeit wäre das Schalten mittels einem Raspberry Pi (einem Minicomputer) in Verbindung mit einem Relais und einem Temperatursensor. Doch dies bedarf erst Recht Kenntnisse in Elektronik und zudem in Programmierung. Ich kam hier mit meiner schaltbaren Steckdose auch gut zurecht, rüstete dann aber auf ein elektrisches Thermostat um, welches die Lüfter immer dann automatisch aktiviert, wenn die Heizung heizt. Wird kein heißes Wasser mehr in den Heizkörper abgegeben (das Dreh-Thermostat hat das Ventil geschlossen) gehen auch die Ventilatoren darunter automatisch aus. Perfekt!

Geräuschentwicklung minimieren

Ein Lüfter macht Geräusche. Befestigt man diesen auch noch an einen Resonanzkörper (Heizung), dann werden diese Geräusche wahrlich nicht leiser. Bei 12 Volt ist meine Dreier-Konstruktion gut hörbar! Läuft nebenbei Musik im Raum bei Zimmerlautstärke, dann hört man sie irgendwann nicht mehr (also nicht die Musik). Ob sich das leise Brummen und Summen auch auf die Heizung der Nachbarn auswirkt? Es hat sich jedenfalls noch niemand beschwert. Folgende Möglichkeiten gibt es, den Geräuschpegel des Heizungsventilators einzuschränken:

- Man minimiert einfach die Spannung. Daher empfehle ich auch ein Netzgerät, bei welchem man beispielsweise statt 12 Volt auch 9 Volt oder gar 6 Volt einstellen kann (nicht jedoch bei gleichzeitiger Verwendung mit einem elektrischen Thermostat). Die Lüfter laufen danach viel ruhiger, leiser aber eben auch langsamer.

- Man befestigt sie an Gummis sozusagen „freischwebend“. Hierbei findet keine Übertragung auf den Resonanzkörper statt, welcher ja sozusagen als „Geräuscheverstärker“ fungiert.

- Man investiert in sehr leise Lüfter. Diese sind meist eher größer im Durchmesser.

Die Tipps kann man freilich auch kombinieren.

Wie solche sehr leisen Lüfter aussehen, kann man in diesem TV-Beitrag sehen, wo ein Tüftler ein sehr komfortables System „Heizungsbooster“ gebaut hat und seine Version demonstriert:

Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.

Im günstigen Dreierset: Mit solch einem Heizkörperverstärker können Sie die Luftumwälzung in größeren Räumen spürbar beschleunigen: Es wird hinten schneller warm und die Heizung muss weniger lang aktiv sein. Solch ein fertiges Gerät hat bereits einen Temperatursensor und ein passendes Netzgerät.

In diesem Zusammenhang auch interessant:

Wie viel spart ein Sparduschkopf? Ich habe mir einen Wasserspar-Duschkopf besorgt und dessen Verbrauch mit zwei anderen Duschköpfen verglichen. Lohnt sich der Kauf?

Wie viel spart ein Sparduschkopf? Ich habe mir einen Wasserspar-Duschkopf besorgt und dessen Verbrauch mit zwei anderen Duschköpfen verglichen. Lohnt sich der Kauf? Es sind keine „Nomalo-Tipps“ – Über 20 extreme Spartipps im Haushalt: Mit diesen Tipps spare ich jedes mal einige Cent ein, welche sich am Ende des Monats in Form mehrerer deutlich in der Haushaltskasse bemerkbar machen.

Es sind keine „Nomalo-Tipps“ – Über 20 extreme Spartipps im Haushalt: Mit diesen Tipps spare ich jedes mal einige Cent ein, welche sich am Ende des Monats in Form mehrerer deutlich in der Haushaltskasse bemerkbar machen.Staubprobleme

Und wenn die Heizung ausfällt? Dann hilft ein simpler Teelichtofen. Hierdurch erlangt man wenigstens etwas Wärme in Sitznähe, wenn gar nichts mehr geht. Mit wenigen Mitteln kann man solch eine Notheizung selber bauen.

Die Ventilatoren unter dem Heizkörper nehmen die Luft unter ihnen und pusten sie nach oben. Hier wird ein Kamineffekt künstlich realisiert. Natürlich transportieren sie somit auch Staub! Ich sauge regelmäßig und wische Staub. Bei mir hat sich dieses Problem nicht als ein solches heraus gestellt. Ich kann keinen Unterschied zur natürlichen Luftzirkulation feststellen. Für sensible Allergiker dürfte solch ein Heizaufsatz allerdings durchaus für Bedenken sorgen. Das müsste man ausprobieren. Allerdings kann man die Luft natürlich auch durch einen simplen Staubfilter leiten. Hierfür gibt es Matten, die man zurecht schneiden kann und welche den Staub binden, den Luftstrom aber kaum beeinflussen. Sie kennen solche Filter ja auch vom Staubsauger, dort sitzen sie direkt vor dem Motor. Ein Bastelfreund nutzt auf seiner Seite solche Matten und fertigt sich zudem mittels 3D-Druck Gehäuse für die Ventilatoren an, welche er dann einfach oben auf die Heizung legt.

veröffentlicht: 7.11.18 | letzte Änderung: 23.12.23

Hallo, hier ›bloggt‹ Thomas – über das Einrichten einer kleinen Wohnung, über Minimalismus und Frugalismus, über Tipps und Tricks im Haushalt. Außerdem interessiere ich mich sehr für das Energie-Sparen und schreibe entsprechende Artikel darüber.

Hallo, hier ›bloggt‹ Thomas – über das Einrichten einer kleinen Wohnung, über Minimalismus und Frugalismus, über Tipps und Tricks im Haushalt. Außerdem interessiere ich mich sehr für das Energie-Sparen und schreibe entsprechende Artikel darüber.Links und Produktanzeigen, die als Werbung gekennzeichnet sind, sind sogenannte "Affiliate-Links" – Kaufen Sie darüber etwas, erhalte ich eine kleine Provision. Für Sie ändert sich der Preis dabei nicht. Vielen Dank.

-

Kaffe kochen mit Mehrweg-Filter: der Bodum Kaffeebereiter Pour Over

-

Portable Outdoor-Rückenlehne zum zusammen Falten ist immer dabei!

-

Ein Mini-Grill (Grilleimer) für ein bis zwei Personen für Minimalisten

-

Mit diesem Trick Nudeln abgießen: Das geht auch ohne Nudelsieb

-

Mit dem Duschkopf-Verlängerungsrohr bis zu 50% Wasserkosten sparen

-

Reis in der Thermoskanne kochen

32 Kommentare

PC-Ventilatoren unter dem Heizkörper montieren und Heizkosten sparen dank besserem Wärmeaustausch

schon bekannt mit dem heatbooster von https://www.sdr-engineering.nl/webshop/ ?

Nur die Ventilatoren muss man noch extra bestellen und einbauen.

Läuft sehr leise/ unhörbar, da die pwm fans nicht auf 100% drehen.

Das ist mir unbekannt. Ich verstehe auch kein Niederländisch.

Hallo!

Ich möchte für meinen HK Type 21, 180x60cm x 80 mm 10 Lüfter der Marke

Noiseblocker BlackSilent Fan XR2 60mm verbauen. Auf diesen Lüftern finde ich keine Ampere Angaben. Ich möchte dazu einen Thermostat mit Fühler schalten aber auch ein regelbares Netzgerät. Da keine Ampere Angaben auf dem Lüfter zu finden sind, bin ich sehr verunsichert welches Netzgerät passend ist. Vielleicht kann ich hier Zipp bekommen. Ist das Netzgerät , das hier zu Amazon verlinkt ist passend?

Danke schon jetzt für die Antwort .

MfG Hans

Hallo Hans, die Ventilatoren haben ja Watt-Angaben auf dem Gehäuse stehen. Damit und mit der Spannung kann man die Stromstärke (in Ampere) ausrechnen: Stromstärke = Leistung geteilt durch Spannung. Ihre Lüfter haben offenbar eine Arbeitsleistung von 0,9 Watt bei einer Spannung von 12 Volt. Dementsprechend fließt bei dieser Spannung für einen einzigen Lüfter ein Strom von 0,075 Ampere. Bei mehreren Verbrauchern muss man dies dann summieren bzw. multiplizieren: 10 x 0,075 = 0,75 Ampere. Hierfür würde also ein Netzgerät, welches bis 1 Ampere bei 12 Volt Strom liefern kann, ausreichen.

Viele Grüße zurück!

Meine Güte, die Kommentare hier belegen leider sehr gut, dass sich gerade die dummschwätzenden Wichtigtuer, die damit ihre unbewussten Minderwertigkeitskomplexe kompensieren wollen, mit Kommentaren unter Blogs und Zeitungsartikeln, sowie in Foren und „sozialen“ Netzwerken äußern.

Wenn ich schon lese, dass das Reinigen von Heizkörpern in Mietwohnungen Betrug ist/sein könnte … Wie kommt man auf so einen Unsinn? Eine einfache Recherche hätte hier zutage gefördert, dass sogar Ista, bekanntlich ein großer Dienstleister für die Montage, den Betrieb und die Abrechnung von Heizkostenverteilern, das unbedingt empfiehlt!

Ein besonders haarsträubender Kommentar kam von SichvorUmweltschützer (vom 25.11.2020). Selbstreflexion ist schon einmal nicht seine Stärke, aber das ist bei Narzissten eben so. „Heute gibt es tatsächlich Idioten, die im Freien mit einer Maske Fahrrad fahren“ … Schreibt der mutmaßliche AfD-Idiot.

„Pulswellenmodulation“? Was für ein Unsinn! PWM steht für Pulsweitenmodulation! Damit hat er sich in Sachen Intelligenz bereits disqualifiziert. Und sich beim ganzen Rest dann so darstellen, als wüsste man es besser als Professor Harald Lesch. Unfassbar!

Der große Vorteil an den Lüfterunterstützten Heizkörpern

Ist dass wahrscheinlich die Vorlauftemperatur des Heizungswasser gesenkt werden kann. Wenn man wie z.b. im Einfamilienhaus dies selber regulieren kann. Dann könnte man auch

andere Heizsysteme effektiver nutzen. Eine Wärmepumpe z. B.

Diesen Tip geben Sie den Menschen? Diese ( TIP) praktiziere ich seit etwa 20 Jahren und ihr kommt jetzt erst darauf? Wie lachhaft ist das denn?

Kannst du mir bitte erklären warum man, bei gleichzeitiger Verwendung mit einem elektrischen Thermostat, die Spannung der Lüfter nicht reduzieren soll?

Sofern das Thermostat die nötige Stromversorgung nicht über den selben Strang wie die Lüfter erhält, braucht man m. E. nach hier keine Bedenken im Drosseln der Spannung zu haben. Ist diese Spannung zu gering, schaltet das Thermostat-Relais nicht mehr. Oder hatte ich hierzu etwas anderes im Text angebracht? Vielleicht hatte ich mich missverständlich ausgedrückt.

Fakt ist, man kann mit der Vorlauftemperatur deutlich nach unten gehen und dies ist gerade bei Heizungen mit Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung sehr interessant. A.D. 2022 ist Öl und Gas so was von out. Gehe seit März 2022 mit der Idee schwanger und werde es zur nächsten Heizperiode realisieren. Allerdings will ich zunächst einmal testen, ob der „Saugbetrieb“ also unter dem Heizkörper die warme Luft nach unten blasen nicht besser ist. Arbeitshypothese: Wo friert der Mensch zuerst? An den Füßen. Wer mal eine Fußbodenheizung hatte, wird das gleich verstehen. Auch bei 18 °C Raumtemperatur kann man da angenehm wohnen, weil die Füße warm sind.

Hat schon jemand Erfahrung mit dem „Saugbetrieb“?

Energie sparen

Der Artikel geht hauptsächlich auf die Aufheizzeit ein und vernachlässigt die Energieeinsparung. Die gibt es aber sehr wohl, auch wenn sie natürlich nicht leicht messbar ist. Und zwar wie folgt:

Für Eigentümer: Man kann die Vorlauftemperatur verringern, was bei jeder Heizung etwas Energie spart

Für Besitzer einer Heizung mit Wärmerückgewinnung (aka „Brennwert“): Diese sollte bei geringerer Vorlauftemperatur deutlich weniger Energie verbrauchen.

Für Besitzer von Wärmepumpen: Der Wirkungsgrad der Wärmepumpe dürfte durch die geringere Vorlauftemperatur wirklich erheblich grösser werden (höhere Jahresarbeitszahl)

Für Heizkörper vor Aussenwänden: Diese sitzen meistens in Nischen, d.h. vor besonders dünnen Wänden. Wir haben also die wärmste Stelle des Raumes vor der am schlechtesten gedämmten Wand und darüber noch Fenster — dämlich. Der Lüfter sorgt für geringere Temperaturen in der Heizkörpernische und somit für weniger Verlust durch die dünne Nischenwand und das Fenster.

Der Stromverbrauch ist übrigens vernachlässigbar — nicht nur, weil er so gering ist, sondern weil der Strom ja auch heizt. Klar, Elektroheizung ist im Teuerstromland DE 3x teurer als Öl/Gas, in der Schweiz ist der Unterschied aber so gering, dass die paar Watt irrelevant sind.

Das im Artikel beschriebene „Stossheizen“ würde ich hingegen lassen, ausser vielleicht für ein Bad, in dem man nur kurz duschen will. Die meisten Heizungen haben beim Stossheizen einen schlechteren Wirkungsgrad.

Vielen Dank für die weiterführenden Hinweise und Tipps!

Hi. Ich will sowas auch gerade bauen, erstmal fürs Bad damit es schneller mollig wird für die Damen im Haus und do der optionale 2kW Heizlüfter weniger läuft. Habe schon einiges recherchiert und jetzt erstmal 5 Artic F8 Silent bestellt. Im Bad wären wohl auch günstigere OK.

Mal kurz zur Physik: du brauchst eine bestimmte Wärmemenge um den Raum und die Wände zu erwärmen. Die ist fix, egal was du tust. Dein Heizkörper hat eine gewisse Heizleistung, diese erhöhst du durch die Lüfter. Es kann mehr Wärme/Energie pro Zeit abgegeben werden und der Raum wird schneller warm.

Die in den Raum abgegebene Wärmemenge ergibt sich ganz einfach aus dem Durchfluss durch den Heizkörper und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Du wirst feststellen: durch Lüfter sinkt die Rücklauftemperatur. Wenn zum Beispiel die Temperaturdifferenz von 3 Grad (ohne Lüfter) auf 6 Grad (mit Lüfter) steigt, hat sich die Heizleistung des Heizkörper verdoppelt. Du hast dem Wasser doppelt so viel Energie entnommen.

Zum Thema Mieter ist ja schon viel geschrieben worden. Interessant kann es für Hausbesitzer werden. Zum einen hat die geringere Rücklauftemperatur den positiven Effekt das der Wirkungsgrad der Heizungsanlage steigt. Brennwertthermen können zum Beispiel mehr Kondensationswärme aus dem Abgas nutzen. Zusätzlich kann man eventuell die Vorlauftemperatur senken. Ohne Lüfter kommt der Kamineffekt irgendwann zum erliegen. Für Wärmepumpen ist das schon alleine wegen der Arbeitzahl sehr wichtig. Da wird sich das definitiv lohnen.

Es gibt ja auch kommerzielle Systeme von SpeedComfort oder so. Aber da ist man ja Ruckzuck mit 100€ pro Heizkörper dabei.

Temperatursteuerungen habe ich auch schon für 3,79€ bei Reichelt gefunden. Halt nur ne Platine mit Acrylgehäuse.

Vielen Dank für die weiteren Hinweise und Tipps!

Das ist echt ne gute Anleitung und Erklärung. Was bei den Kommentaren störend ist sind die Kommentare, die hier unterstellen, dass irgenwer betrogen wird wenn man seine Heizung effizienter nutzt. So einen Blödsinn habe ich selten gehört. Es geht doch darum, die Wärme schneller (oder besser) im Raum zu verteilen. Das ist gut gelöst.

Vor zwei Jahren bin ich auf die Idee gekommen meine Wohnzimmer Heizung mit Lüftern zu bestücken, da ich aus Einrichtungstechnischen Gründen leider ein Sofa davor platzieren musste. Frisch losgegoogelt war ich leicht frustriert dass ich offenbar nicht der einzige und erst recht nicht der erste mit der Idee war:-). Egal mittlerweile hab ich die Nummer auch umgesetzt. Besonders das schnellere aufheizen von Wohnräumen macht sich bemerkbar. Da ich recht schmale Heizkörper habe gab ich vier 80mm cpu Lüfter pro Heizkörper genommen. Heißkleber eignet sich nicht besonders zum verkleben der Magnete wenn man sie den unter einen HEIZkörper hängen möchte;-). Ich hab jetzt stumpf die selbstschneidenden Schrauben, die als Montage Material dabei waren, in die Montage Löcher geschraubt. Da halten die Magneten auch dran. Als Temperaturregeler hab ich gut und günstig diese kleine Platine genommen: https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-thermostat-12-v-digital-w1209-debo-xh-w1209-t-p223621.html?r=1

Die 8-Segmentanzeige ist recht hell deswegen hab ich noch einen micro Schalter angelötet um sie zum einstellen einzuschalten.

Alles in allem kleine feine bastelidee. Und bevor mir einer damit kommt ich würde meine Nachbarn behumpen: Ich habe eine Etagen Heizung.

Danke, auch für den Link zum wirklich günstigen Thermostat!

alles schön und gut, aber wenn man(n) die Lüfter mit Solar und Akkus betreiben würde, wäre ea noch besser….oder

Wenn die hierfür nötige Stromversorgung via Solarmodulen gelingen würde, wäre es natürlich besser. Rein finanziell würde es sich vermutlich nicht lohnen, wenn man sich zusätzlich extra ein Solarpanel und eine Powerbank anschafft.

Ausserdem wird in der Regel der Durchlauf des Heizungswassers ausserhalb der Wohnung mit einem Zähler festgehalten und nicht am Heizkörper direkt, was sehr ungenau ist und sowieso zu ungenauen Abrechnungen führt…

Seit wann ist Energiesparen Betrug? Bei uns die Heizungen wurden nicht sehr professionell eingebaut, vielleicht vor mehr als 20J. Hydraulische Abstimmung keine , Rücklaufventil voll auf im Erdgeschoss, also verkehrt… Natürlich spart man Heizkosten neben der schnelleren Erwärmung und man verhindert das die Wärme in der Aussenwand verschwindet, man weis ja das sich erst die Aussenwand erwärmt bevor eine nennenswerte Konvektion einstellt, bei manchen Kommentaren kann man nur den Kopf schütteln.. Auch die Innenwände erwärmen sich gleichmässiger mit Luftumwälzung , aber soweit Denken hier viele nicht… Naja, kein Wunder bei den Pisa Ergebnissen…

Übrigens kann man auch einfach einen Tischventilator auf seinen Heizkörper richten. Das sieht nicht ganz so illegal aus und funktioniert ohne Basteln. Profis würden übrigens keine PC-Lüfter nehmen, sondern einen Radiallüfter unter die Heizung legen. Der bläst locker das 100-Fache an Luft durch den Heizkörper und ist stromsparend und leise. Besonders einfach und billig geht das, wenn man einen alten Säulen-Ventilator quer unter den Heizkörper legt. Der Raum ist in 5 Minuten warm wie ne Sauna.

Es geht viel einfacher, billiger und absolut geräuschlos. Heizkörper geben die Wärme auf zwei Arten ab: 1. Wärmestrahlung und 2. durch Erwärmung der Luft um sie herum. Natürlich kann man den Luftstrom mittels Lüfter erhöhen und erreicht dadurch, dass der Heizkörper dem Wasser mehr Wärme entzieht. Das zurücklaufende Heizwasser ist also kälter. Vergleichbar der Vergrößerung der wirksame Fläche des Heizkörpers.

Man kann aber auch einfach den Kamineffekt (warme Luft strömt nach oben) erhöhen. Dazu die Seiten des Heizkörpers bis zu Wand verlängern. Dann entsteht zusätzlich zum Kamin innerhalb des Heizkörpers auch ein Kamin zwischen Heizkörper und Wand. Unsichtbar, geräuschlos und ohne Nachteile. Ebenso möglich: Die Höhe das Kamins ändern. Also über oder unter dem Heizkörper ringsrum einen Kragen bauen (Kasten), der den Kamin verlängert. 10 cm machen schon erheblich was aus und oft sind oben und unten 10 cm möglich. Dazu noch der zuvor beschriebene Wand-Heizkörper-Kamin und man entnimmt dem Heizwasser leicht doppelt soviel Energie wie zuvor.

Das mit dem Kamineffekt funktioniert natürlich auch hervorragend mit Heizungsrohren. Einfach ein Plastik- oder Papprohr mit 10-15 cm Durchmesser der Länger nach aufschneiden und über das Heizungsrohr stülpen. Am Boden und an der Decke aber mindestens 15 cm Abstand halten. Der Kamin soll ja unten Luft ansaugen und oben wieder abgeben können. Aber Achtung: Wenn die Wassertemperatur stark davon abhängig ist, ob und wann die Nachbarn über Ihnen heizen, könnte es sehr wechselhafte Temperaturen ergeben. Bei diesem Trick stellt ja das Thermostat des Nachbarn über Ihnen ja Ihre „Kamin-Heizung“. Das ist nur sinnvoll, wenn der eigene Heizkörper nicht genug Wärme abgibt und man einen zusätzlichen „Heizkörper“ braucht.

Aber wie schon geschrieben wurde: Wer in einem Mehrparteienhaus wohnt, dessen Abrechnung über Verdunstungsröhrchen bzw. elektronische Messgeräte an den Heizkörpern erfolgt, begeht damit Betrug. Wenn das jemand sieht, wird es sehr teuer. Und in mancher Wohnung stand schon die Feuerwehr oder Polizei, obwohl der Mieter nicht daheim war (Rauch, Wasserschaden, Einbruch, Ruhestörung). Und dann wäre man auf frischer Tat erwischt worden.

Super Tipps, vielen Dank!

Technisch in Ordnung, aber moralisch leider nicht. Es ist Betrug.

Aufklärung bzgl. des Nicht-Koscheren

Hey, vielen lieben Dank für die Anleitung und vor allem auch die Messungen. Da es noch niemand Mal ’schwarz auf weiß‘ formuliert hat, warum das evtl. verboten ist, wollte ich das nachhreichen. Auch dein Blogpost beschreibt ja eher „verstehe ich zwar nicht, aber dann sei es eben erwähnt“.

In Mehr-Parteien Mietshäusern fällt es schwer pro Nutzer die ‚benutzte‘ Wärme zu messen. Bei Wasser, kein Problem, jede Wohnung hat den eigenen Messer. Bei Heizwärme, auch möglich aber mega teuer das bereits alles im Keller zu denken. Die ‚günstigere‘ Lösung für alle ist es, anzunehmen dass alle die gleiche Technologie (Heizkörper im Raum) (bzw. präziser ausgedrückt, die gleiche Wärme pro Lasteinheit) beziehen könnten. Daher heißen die Dinger am Heizkörper auch nicht Meßgeräte (Heizkostenmeßgeräte oder so), sondern Heizkostenverteiler. Sie sollen genau das tun, verteilen. Alle Mieter haben diese Verteiler, alle Verteiler führen irgendwann zu Summe X. Und wenn alle Einzelbeträge den gleichen Wert haben, werden Kosten ziemlich elegant, zielgerichtet verteilt.

Deine Lösung eckt zweierlei an der Verteilerlösung an. Einerseits beziehst du mehr Wärme aus deinem Heizkörper, die ja irgendwoher kommen muss (aus dem Keller). Der Körper führt mehr an die Umgebung ab, wird damit kühler und wird aus dem Keller mit mehr Heizenergie versorgt als der Heizkörper des Nachbars. Du erhällst also bei gleicher Zeiteinheit mehr Energie, zahlst an dieser Stelle weniger. Zusätzlich reduziert sich durch den gewünschten Effekt der Erhitzung des Raumes der Temperaturunterschied zwischen Heizkörper und Raumluft, aber genau das wird pro Zeiteinheit gemessen. Vereinfach ausgedrückt misst der Verteiler einfach „oh, eine Stunde lang Heizkörper 17 Grad heißer als Raumtemperatur, das macht 17 Einheiten“. Bei dir sind es nur noch 15 Einheiten. Also obwohl du mehr Energie beziehst, kostet es weniger Verteil-Einheiten. Aber in den Kommentaren stand ja schon: Das erreicht man auch schon, wenn man den Heizkörper einfach Mal reinigt. Dann kann man dicke Alu-Isolierfolien zwischen Heizkörper und Wandwerk hängen. Was davon konkret verboten ist und was nicht … Schwierig.

Lieben Gruß

Hallo und vielen Dank für die aufschlussreiche Beschreibung!

– die lüfter haben eine Betriebsspannung lt. bild von 12 V.

– auf den foto sind die an 5 V (rot/schwarz)angeschlossen.

– hier ein link, wie die belegung der molex stecker ist:

https://de.wikipedia.org/wiki/Molex

(hoffe das stimmt, ich habe nicht den ganzen text gelesen)

gruss

Hallo Thomas,

grob gesagt handelt es sich bei einem Konvektionsheizkörper um einen Gegenstromwärmetauscher. Unten kommt kalte Luft rein, oben kommt heißes Wasser ins Blech. Oben kommt warme Luft raus, unten kälteres Wasser.

Wenn ich das jetzt so grob mit meinem Wissen vergleiche, dann hängt die Leistung dieses Wärmetauschers von der Fläche, dem Temperaturunterschied usw. ab. Wir verändern den Volumenstrom bzw. den Massenstrom der Konvektion (also der Luft). Wir schieben zusätzlich deutlich mehr Luft durch den Heizkörper. Damit wird die Temperatur oben etwas kühler (von 30°C zu 25°C zB.), aber dennoch geben wir viel mehr Luft dadurch, sodass die Leistung des Heizkörpers steigen müsste.

Der Raum wird schneller warm, der Abrechner denkt, der Heizkörper hat in einer Stunde nur 100W abgegeben, aber durch den Lüfter ist es deutlich mehr. Somit verändert sich auch der Wirkungsgrad.

Für Häuslebauer gibt es sogar schon fertige Heizkörper mit eingebauten Lüftern für geringe Vorlauftemperaturen, gerade weil die Leistung so gesteigert werden kann und die Konvektion gefördert wird.

Diese Messgeräte an den Heizkörpern messen nämlich den Temperaturunterschied von Raumluft und Heizungstemperatur (Blech). Die Temperatur des Bleches nimmt aber durchaus etwas mehr ab, im Vergleich zur natürlichen Konvektion (Wasser muss ja kälter werden, wenn die Leistung steigt).

Für Eigenheimbesitzer kann also der höhere Wirkungsgrad der Wärmeabgabe sehr verlockend sein, um die Vorlauftemperaturen im niedigen Bereich zu halten.

Für Mieter ist aufgrund der Veränderung der Leistung da Obacht geboten. Wie viel „Betrug“ da in der Realität zusammenkommt, kann ich aber nicht abschätzen.

Man könnte seine Heizkörper reinigen, es wird spürbar schneller warm. Heißt das, man betrügt auch seine Nachbarn, die ihre Heizkörper nicht reinigen? Schwierig.

Gute Anleitung, ich setz noch einen drauf und bestell das Zeug in etwas abgewandelter Form (zweirelais/ Zweiflühler- Thermostat und versuche damit den Output meines Kachelofens zu optimieren, der arbeitet ja nach dem selben Prinzip.

Und lass dich von den unsäglichen Kommentaren nicht beirren, wir werden jeden Tag von früh bis spät beschissen, nicht nur von den Energieuntenehmen, sondern hauptsächlich von der horrenden Steuerlast auf alles, siehe Stromsteuerkatastrophe, etc etc.

Das ganze THEMA ist technisch natürlich komplex und auf die individuellen Gegebenheiten anzuwenden- eine State of the Art Anwendung sind ja „ Niedertemperaturheizkörper“, also stinknormale Heizkörper mit ebenfalls ein paar Lüfterlie und Steuerung drin, wenn du mit niedrigen Vorlauftemperaturen, zB nach einer Umrüstung auf Wärmepumpe – ca 30-40 Grad C Vorlauftemperatur arbeiten musst und DU Dich nicht verarschen lassen willst, und deine alten Heizkörperim im Bestand , die in den Räumen ohne Fußbodenheizung sind, nicht für Sau teuer Geld komplett austauschen willst.

Bei dieser angesprochenen Variante würde ich allerdings versuchen, die Steuerung über PWM Lüfter noch etwas eleganter zu gestalten, dass die Dinger defiziler und über den U/min Bereich variabel gefahren werden. Bei on/off im Schlafzimmer kann es evtl. nervig sein, da sind niedrige und konstante Drehzahlen zu bevorzugen, so soll ja auch die ganze WP gefahren werden- Fossile Brennstoffe sind halt geil, Köpfchen drücken und 70,80 Grad durch Öl und Gas. Am besten ist und bleibt aber die Atomkraft, nicht so idiotisch Wie bei uns mit eigensicheren Kugelhaufenreaktoren oder Flüssigsalzreaktoren. Hätten wir wegen ein paar radikalen, ideologischen Wissenschaftsverweigerern nicht vor 40 Jahren die deutsche Forschung im Nuklear Bereich beendet, würden bei uns nicht mehr die explosiven thermischen Druck und Siedewasserreaktoren verwendet werden, sondern Inherent sichere Brüter, die ihren eigenen Atommüll als Brennstoff ausnutzen….. Strom und Wärme wären komplett umsonst, Wasserstoff Autos würden fahren und es gäbe keine CO2 Thematik…

Heute gibt es tatsächlich Idioten, die im Freien mit einer Maske Fahrrad fahren, es ist hipp, alles mit Lithium Ionen zu betreiben, deren Rohstoffe in Kinder Minen abgebaut werden und die Regierung plant wegen den vielen Hilfspakete bald eine Steuer auf im Garten selbst angebautes Gemüse zu verlangen .. Na dann guten Morgen…. Ich bin raus und bestell mir mal ein paar Lüfter ;-0

ACH JA und PWM steht für PULSWELLENMODULATION, die man in den eigenen vier Wänden nur mit Aluhut verwenden sollte…

Ich bin technisch nicht ganz so versiert. Aber vermutlich könnte man die ganze Geschichte noch „smart“ machen. Ich meine hier dann allerdings nicht über eine „Fertig-aus-der-Box-Lösung“, wo meine Messdaten erst einmal um die halbe Welt geschickt werden, dabei einen Haufen Strom verursachen bzw. auf einem chinesischen Server ausgewertet werden, sondern über einen kleinen Raspberry Pi, an dem Messfühler und Relais angeschlossen sind. Diesen könnte man dann entsprechend programmieren, dass er sich um eine logische Steuerung kümmert. Zudem könnte man dann damit Statistiken / Messdaten sammeln (die auch sozusagen in Privatbesitz bleiben) bzw. auswerten. Aber dies wäre für meine Wohnverhältnisse zu hoch gegriffen, aber allemal interessant.

Also erstmal ändern man mit solchen Lüftern nicht den Koeffizienten der Heizung. Man optimiert nur die durchströmung und die Verteilung der warmen Luft.

Der Heizkörper hat immer noch den exakt gleichen Wirkungsgrad.

Die Heizkosten-Optimierung entsteht durch die mögliche Absenkung der Vorlaufwärme. Den optimalste kamineffekt hat man wohl bei ca. 55 grad. Senkt man die Vorlauf Temperatur, verringert man auch die durchströmung des Heizkörpers. Durch die Lüfter darunter kann man diesen verringerten Kamineffekt ausgleichen und somit heizkosten sparen.

Macht aber nur Sinn wenn man bspw ein Eigenheim hat bei dem man an der Heizungsanlage auch selbst die Vorlauftemperatur einstellen kann. In einer Mietwohnung kann man das im Normalfall nicht.

Hier kann man damit nur einen minimalen Spareffekt erreichen. Man bekommt den Raum schneller warm. Der Effekt, das sich das Thermostat dann schneller abriegelt wird wahrscheinlich vom Stromverbrauch der Ventilatoren wieder aufgefressen.

Aber eine schneller warme Wohnung kann ja auch toll sein.

I.d.r. bescheisst du keinen Lieferanten. Der Energieverbrauch der Heizungsanlage, verändert sich durch die Lüfter nicht, bestenfalls muss sie sogar weniger Energie verbrauchen, als ohne Lüfter.

Und die Energie, die eine Heizungsanlage Verbraucht, bezahlst du. Ob Gas, Öl oder sonstige Energie. Da kommst du nicht dran vorbei. Du nutzt lediglich die angebotene Energie besser aus.

Das ist eine Anleitung zum Betrug der Mitbewohner.

Hallo,

wenn mich mein Gehirn am Sonntagabend nicht vollständig im Stich läßt, hast Du einen kleinen Fehler im Text, und zwar schreibst Du:

„Der Minuspol der Lüfter-Kombination wird ebenfalls mit dem Minuspol des Netzgerätes verbunden (wie gehabt). Das mittlere Kabel des Tripels vom Kemo-Temperaturschalter wird auch mit dem Pluspol des Netzgerätes verbunden. Der Minuspol der Ventilatorengruppe wird mit dem ganz linken Kabel verbunden.“

Müßte es nicht heißen: „Der Pluspol der Verntilatorengruppe wird…“?

Beste Grüße

Oliver

Hallo Oliver, ich glaube, du hast Recht! Da hatte ich mich wohl vertan. Ich habe es korrigiert. Danke!

Die große Frage: Heizkostenersparnis Energiekosten für die Lüfter?

Bei meine drei Ventilatoren hatte ich 13 Watt gemessen. Allerdings gibt es hier auch sparsamere und wenn man die Spannung auf ca. 9 V herunter regelt, wird noch weniger Strom verbraucht. Ich schätze, diese Strom-Energiekosten für die Lüfter sind eher zu vernachlässigen.

Du solltest noch schreiben das wenn man das so macht aktiv betrügt!

eine änderung des wärmekoefizienten des Heizkörpers ist nicht erlaubt!

Zugegeben: Geniale Umsetzung!

Ich bin hier erst gelandet, nachdem ich meine Lösung bereits fertig hatte und sehen wolle, ob schon ein Anderer auf die Idee gekommen war.

Meine Lösung ist im Prinzip identisch – jedoch mehr KISS (Keep It Smart & Simple):

– 90mm Lüfter mit üblichem Mainboardanschluss

– USB auf Lüfteranschluss Adapter aus der Bucht (3 Stück 99,-ct)

– vier Spax-Schrauben ca. 40mm

– vier kleine Klebefüßchen gegen Geräusche durch Vibration

– Handy-Ladegerät mit USB-Buchse

Die Schrauben wenige Umdrehungen in die Löcher des Lüfters schrauben, Gummipuffer auf die Köpfe, Adapter zwischen Kabel des Lüfters und USB-Ladegerät und das ganze unter die Heizung stellen. Da das Ladegerät nur 5V hat läuft der 12V Lüfter mit reduzierter Drehzahl schön leise und verbraucht weniger Strom.

Die Wirkung ist nach kurzer Zeit deutlich spürbar!

Gruß Rene

Hallo Rene, an die Sache mit dem Handy-Ladegerät hatte ich gar nicht gedacht bzw. wusste gar nicht, dass es da praktische Adapter auf USB-Stecker gibt. Das klingt tatsächlich interessant bzw. ich werde es einmal im Beitrag erwähnen.

Danke für den Tipp und viele Grüße!

Herzlichen Dank für die sehr ausführliche Anleitung samt Messungen! Wir sind im Moment dabei, eine Selbstbaulösung mit den Fertiglösungen zu vergleichen – wieviel hast Du denn für die Komponenten (Lüfter, Thermostat, Magnete etc.) in etwa ausgegeben?

Hallo, die drei Lüfter hatten zusammen 15 Euro gekostet. Dies sind aber ganz einfache. Sicherlich gibt es leisere und bessere, die mehr Strom sparen.

Mein Thermostat ist eine Bastelsache. Es kostet ca. 17 Euro. Es gibt hier auch fertige mit Steckdose für das Netzteil. Ein Satz dieser Magnete kostet ca. 8 Euro. Solch ein Netzteil kostet ca. 12 Euro.

Ich würde sagen, wer Lust, Zeit und Erfahrung zum Selber Bauen hat, kann hier bei vielen Heizkörpern durchaus sparen. Soll es nur eine Lösung für einen einzigen Heizkörper sein, ist sicherlich eine fertige Lösung sinnvoller. Bei mir ging es zunächst um den Test. Und hier hatte sich heraus gestellt, dass dies bei einem kleinen Raum (ca. 12 m²) nicht viel bringt, es sei denn, dieser kühlt stets aus und man möchte die Temperatur sehr schnell wieder „hoch“ bringen.

Ich denke, du wirst mit solch einer Lösung tatsächlich Geld sparen (aber keinen zusätzlichen Wärmegewinn erreichen, denn die Lüfter produzieren ja selbst keine Wärme). Zum Sparen lohnt es sich bei Mietwohnungen, doch du „bescheißt“ damit den Lieferanten. Dieser misst die Wärme direkt am Heizkörper und vergleicht sie mit der unmittelbaren Umgebungstemperatur. Was du machst: Du bläst die Warme Luft gleich vom Heizkörper weg und hältst ihn somit kühler. Das Messgerät (dieser Kasten daran) ermittelt nun einen geringeren Temperaturunterschied, denn diese Wärme befindet sich ja nun bereits weit weg im Raum. Ob das moralisch vertretbar ist? Ich weiß es nicht. Könnte sein, denn dein Nachbar hat ja dadurch auch etwas davon. Recht hast du aber damit, dass sich der Raum damit schneller aufheizen kann. Wer ein Eigenheim hat, spart also eher nicht an Heizkosten (es sei denn, er hat Möbel vor der Heizung) sondern kann sich an einer schnelleren Aufheizung erfreuen. Dies erübrigt sich aber, wenn man die Zimmer ohnehin leicht / kontinuierlich wärmt.